「サスペンション」という言葉を聞いたことはありますか?

車だけでなくサスペンションは、自転車やバイク、電車等様々なところで使われています。

この記事では車のサスペンションについて紹介します。

- 車のことはパートナーに任せているのでわからない

- サスペンションってなに?

- 今さら聞けないサスペンションのことを知りたい

- 車がギシギシ音がして故障かなぁ?

車のサスペンションの基本情報はこの記事を読めば理解できます!

車のサスペンションについて、車の初心者の方向けの内容で、免許は持っていない学生さんや女性の方でも理解できる内容です。

お子様が車が好きで知っておきたいというお母さんも、周りに車が好きな人が多いけど今さら聞けないという方もぜひ最後まで読んでみて下さい。

目次

車のサスペンションとは

車のサスペンションは「地面からの衝撃を吸収すること」と「タイヤの位置を定位置に戻すこと」が役割です。

サスペンションの構造から紹介します。

サスペンションは以下の3つの部品から構成されています。

- コイルスプリング(ばね)

- ショックアブソーバー(ダンパー)

- サスペンションアーム

まずは、それぞれのパーツについて紹介します。

コイルスプリング(ばね)

コイルスプリングは、車の乗り心地に直接影響が出る部品で、路面からの衝撃を和らげます。

形は「コイルスプリング」と呼ばれる通り、コイル状に巻いたバネです。

金属のロープ状になった材料をらせん状に巻いて作っています。

乗り心地などの性能は、バネの太さや巻き数や長さなどで変わります。

だからといって、バネの巻き数が多いであったり、バネが太いから良いというものではありません。

車の特性に合っているかが大切です。

ショックアブソーバー(ダンパー)

ショックアブソーバーは、「ダンパー」と呼ばれることがほとんどです。

前述したコイルスプリングで路面からの衝撃を吸収することができますが、バネの特性上衝撃を受けて縮むと、ビヨヨヨヨーンと戻る時に振動が発生することはイメージできますか?

バネの振動を和らげるのがダンパーです。

ダンパーの形は筒状です。

ダンパーの種類によって様々ですが、筒の中に粘り気のあるオイルやガスが入っていてバネの伸縮を抑えます。

ダンパーにはオイルが入っている場合が多いですが、高級車などでエアーサスペンション(エアサス)が採用されている場合はガスが入っています。

ちなみに、ダンパーのオイルは経年劣化します。

経年劣化した場合、乗り心地がフワフワしてきます。

エアサスが採用されている場合、長年車を使用しているとサスペンション自体が故障するケースがあります。

サスペンションアーム

サスペンションアームはタイヤを支える部品です。

車体に対する、タイヤの位置を決めたり、タイヤを上下に動かして、「車が安定して走行する」という基本的な動きができるようにしています。

車のタイヤの位置は当たり前に車体と平行に付いているのでは?と感じる方も多いと思います。

もしサスペンションアームが壊れると以下のようなことになります。

丁度良いラジコンが我が家にありますのでそちらで解説します。

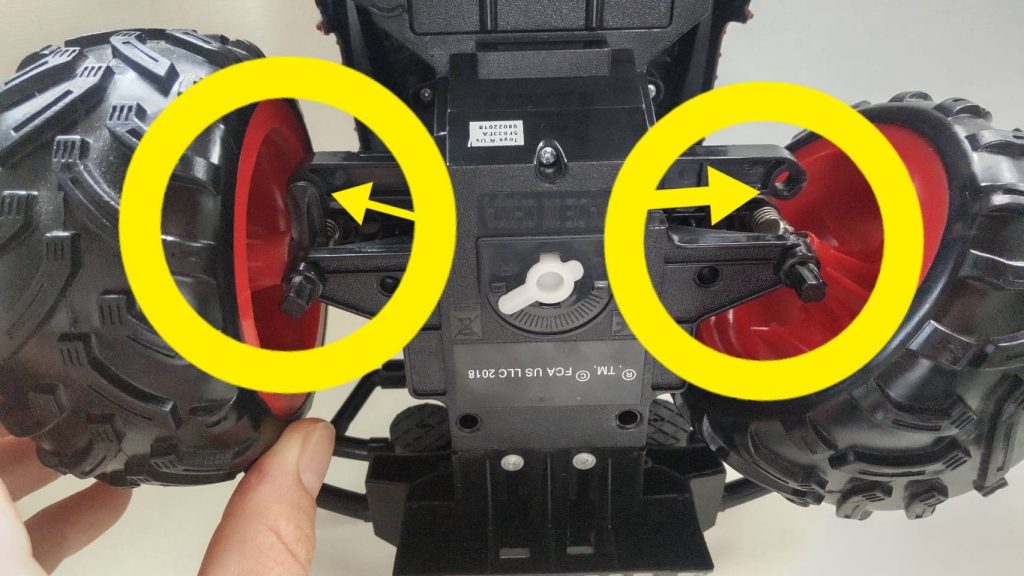

以下の画像の黄色の〇の中のパーツがサスペンションアームです。

矢印の先を見てみてください。

左右を見比べると右のアームが無くなっていることがわかると思います。

アームの役割はタイヤの位置を元に戻すことです。

もし折れてしまうと以下の動画のようなことが起こります。

左側のサスペンションアームが折れています。

手を離すと、タイヤがグラグラしてタイヤが定位置に戻りません。

動画はラジコンですが、サスペンションアームが無いと車でも同じことが起こります。

サスペンションの種類

サスペンションには主に2種類の仕組みがあります。

「独立懸架」と「車軸懸架」です。

車軸懸架

車軸懸架は左右2本のタイヤを1本の車軸で連結する方式です。

構造がシンプルなので丈夫で耐久性に優れていたり、整備のしやすさから、バスやトラックなどの大型車両に採用されていることが多いです。

2本のタイヤが1本の軸で繋がっているので、片方のタイヤで受けた衝撃はもう片方のタイヤにも伝わります。

そのため乗り心地の悪さがデメリットではあります。

ちなみにトミカなどのおもちゃの車や工作で竹串を使ってペットボトルの蓋をタイヤに見立てた車も車軸懸架といえます。

独立懸架

前述の車軸懸架は1本の車軸で2つのタイヤが繋がっていました。

ですが、ここで紹介する独立懸架のサスペンションは、左右それぞれのタイヤが別々の車軸に付いています。

工作の車ではあまり作ることがないタイプです。

路面のうねりや高低差に対して、独立した左右のタイヤが反応して走行します。

接地性に優れているため、衝撃が伝わりにくく乗り心地が良くなります。

接地性とは、車が走る時の性能を表す言葉です。

凹凸がある路面を走行する際、タイヤが路面に接地している状態をどれだけ維持できるかを表します。

接地性は高いか低いかで表現しますが、高いと車が曲がる時にスムーズなため乗り心地が良くなり、接地性が低いと路面を離れる頻度が上がるため、スムーズさも低くなります。

独立懸架のサスペンションには様々なタイプがあり、車種に合ったタイプが採用されます。

デメリットは、車軸懸架よりも部品が多い分整備に手間やコストがかかる事でしょう。

サスペンションの不調はまず異音がし始める

サスペンションの不調は車の使い方によって様々です。

通勤や、送迎で人を乗せて舗装された道路を走行するくらいでは、あまり不調の出るパーツではないと言えます。

ですが、工事で使用する乗用車などで後ろに作業道具を積みっぱなしにしていると後ろのサスペンションのバネは上から負荷がずっとかかった状態になるため劣化が早い傾向です。

サスペンションが故障したり、不調になると最初に出る症状は足回り付近から異音です。

サスペンションはスプリングコイル(バネ)、ダンパー、サスペンションアームから構成されていますが、不調のサインでまずはじめに症状が出るのはスプリングコイルです。

ギーギーやギシギシ鳴ったりします。

これはサスペンションのバネが劣化して張りがなくなり、へたってくるためです。

異音がし始めると、車でコンビニなどの駐車場に入る時などの段差を超える時に、通常よりも「ギシッ」と振動を感じたりするようになります。

余談になりますが、純正のサスペンションから好みに合わせてエアロパーツなどを装着している場合、いつもと違う振動を放置すると、「タイヤをよくぶつけるようになった」と感じたり、「ハンドル操作がしにくくなった」と感じるようになったりします。

「ギシッ」という振動は多くの人が違和感を感じる振動です。

緊急性のある振動ではない場合が多いですが、放置するのは避けましょう。

バネの劣化によるサスペンションの不調について紹介しましたが、ダンパーも劣化することがあります。

ダンパーの不調であるとすれば、ダンパーのオイル漏れです。

ダンパーは筒状で中にオイルが入っていると紹介しましたが、オイルはゴムのパッキンで漏れないようにしています。

(イメージしにくい場合は、水筒のパッキンを想像してみてください)

ゴムは経年劣化しますので、長期間乗っているとゴムがひび割れてオイルが漏れてくることがあります。

ただ、事故などで損傷をしない限りドボドボ漏れ出てくることはほぼなく、染み出てくるようなイメージです。

車検の時などに見つかる程度ですが、メンテナンス出来る機会があるときは確認してみましょう。

サスペンションはなぜ交換する?

サスペンションを交換する理由は「事故や経年劣化などで止む負えず交換する場合」と「車の走行性能を上げたり装飾などの好みや趣味」に分けられます。

サスペンションが経年劣化して、振動が大きいなどと感じていれば、サスペンションを交換すると、元の乗り心地に改善できるようになります。

サスペンションには純正のサスペンション以外にも機能性の高いサスペンションも販売されています。

走行性能を上げる観点でいうと、山道を走行することが多かったり、スポーツ走行などで車の性能をより発揮させたいという場合はサスペンションの硬さを硬くすることで、理想の運転に近づけるようになります。

サスペンションの中には、機能だけでなく、車高を変え、車をより好みの見た目に近づけるように交換することもあります。

車高とは、タイヤの接地面から車の最上部(屋根の一番高い部)までのことです。

ただし、自動車の保安基準によって、「車両の一番低い部分は地面から9㎝以上必要である」と定められています。

車高を下げ過ぎた場合は不正改造車として違法になってしまいます。

サスペンションの修理や交換について

サスペンションの交換はプロに任せる人が多いです。

自分で交換している人もいますが、ドレスアップや走行性を重視して交換するなど、趣味や車に詳しい人で極まれといえます。

サスペンションを交換する場所、費用、タイミングなどを紹介します。

場所

サスペンションを交換を依頼する場所は主に「ディーラー」や「大型カー用品店」や「車の整備や修理工場」の3つがあります。

事故や経年劣化した場合はどこに持って行っても対応してくれますが、趣味嗜好によってサスペンションを交換する場合は、ディーラーでは受け付けてくれない場合が多いです。

場所については以下の記事に詳しく記載しています。

費用

サスペンションの交換費用はサスペンション本体の価格+工賃が必要です。

費用についてまずはまとめます。

| サスペンションの本体価格 | 5~30万円 |

| 工賃 | 5000~2万円 |

| コイルスプリング交換 | 工賃を含め4~6万円 |

| ダンパーのパッキン交換 | 工賃含め 2~5万円 |

表に記した金額は全て1本の金額です。

そのため交換費用は、サスペンションを何本交換するかによって大きく費用が変わります。

サスペンションの交換を依頼する場合、事故などの場合は傷んでいる箇所を交換し、経年劣化の場合は、左右同時に交換する人が多いでしょう。

経年劣化の場合は、片側が傷めば反対側も同様に痛みが進んでいることがほとんどだからです。

交換時期

サスペンションを交換するタイミングは、事故や縁石に乗り上げるなどの下回りを傷めて、異常がない限り交換する必要のないパーツです。

(※走行性の向上や装飾目的の場合は除く)

新車で購入後、走行距離20万㎞近くになっても交換しないまま車を手放すこともあるでしょう。

ですが、もしタイヤ付近から異音がしたり、乗り心地に違和感を感じたりすれば、法定点検や車検の時にサスペンションの状態を念入りに見てもらうよう依頼しましょう。

もし交換を検討するタイミングがあるとすれば、走行距離が50000㎞以上、購入後10年経過した時期が目安とされています。

サスペンションを交換する時の選び方

サスペンション交換の時の選び方について事故や経年劣化ではなく、装飾や走行性を目的として交換する場合について2つ紹介します。

- 車種に合うか

- 目的と走行の環境

車種と合うか

当然のことながら、車種に合ったサスペンションを選びましょう。

車によって様々なサスペンションの方式が採用されています。

例えば、ホンダフィットや三菱デリカD5の前のタイヤに採用されているサスペンションの方式は「マクファーソンストラット式」というものが採用されています。

ですが、フィットとデリカの車のサイズは違いますよね。

同じサスペンションの方式でも車のサイズが違えば、サスペンションのサイズも異なります。

車種に合うサスペンションはインターネットで簡単に調べられるので車に合ったサスペンションを手元に用意するようにしましょう。

目的や走行の環境

車を舗装された道で運転することがメインで、乗り心地の優先順位を一番に考えるなら交換せず、純正のサスペンションが無難です。

純正のサスペンションであれば、様々な路面に対応していて、多少あれた路面でも乗り心地も良いでしょう。

ですが、サーキットなどでスポーツ走行をしようとしている場合には通常のサスペンションでは難しいかもしれません。

純正のサスペンションは柔らかく作られているため、曲がる時に遠心力で車体やドライバーの体が振られます。

ハンドルを切った時に、ハンドルとのフィット感を向上させたい場合は、硬めのサスペンションを選ぶようにします。

ですが、バネが固くなるため、普段の乗り心地が悪くなってしまうことと、車体に負荷がかかるためパーツの寿命が短くなります。

まとめ

サスペンションの役割は「地面からの衝撃を吸収すること」と「タイヤの位置を定位置に戻すこと」。

サスペンションは「コイルスプリング」「ショックアブソーバー(ダンパー)」「サスペンションアーム」の3つのパーツから構成されている。

サスペンションに異常がある場合は、足回り(タイヤ付近)から段差を上る時に「ギシッ」という音がし始める。

サスペンションの交換は、「傷みや劣化によって変える場合」と「趣味嗜好によって交換する場合」に分けられる。

サスペンションの交換費用は、何本交換するかによって異なりますが、1本あたり10万円~40万円程度かかる。

部品だけの交換の場合は、交換する場所によりますが、1本5万円程度の費用がかかる